こんにちは、YouTubeチャンネルTrain With Daimon代表の松谷大門です。

今回のブログは、球速がなかなか上がらない投手に多く見られる「腕の使い方の癖」について、3つのタイプに分類して解説したYouTube動画の要約です。

投球フォームの中でも「腕の使い方」は球速や肩・肘の負担に大きな影響を与えます。

体幹や下半身がしっかりしていても、腕の使い方に無駄があると球速が伸びませんし、ケガのリスクも上がります。

今回は「球速が出ない3タイプの腕の使い方」として、それぞれの特徴と原因、そして改善方法までを丁寧に解説していきます。

自分がどのタイプに当てはまるのかをチェックし、フォーム改善に役立ててください。

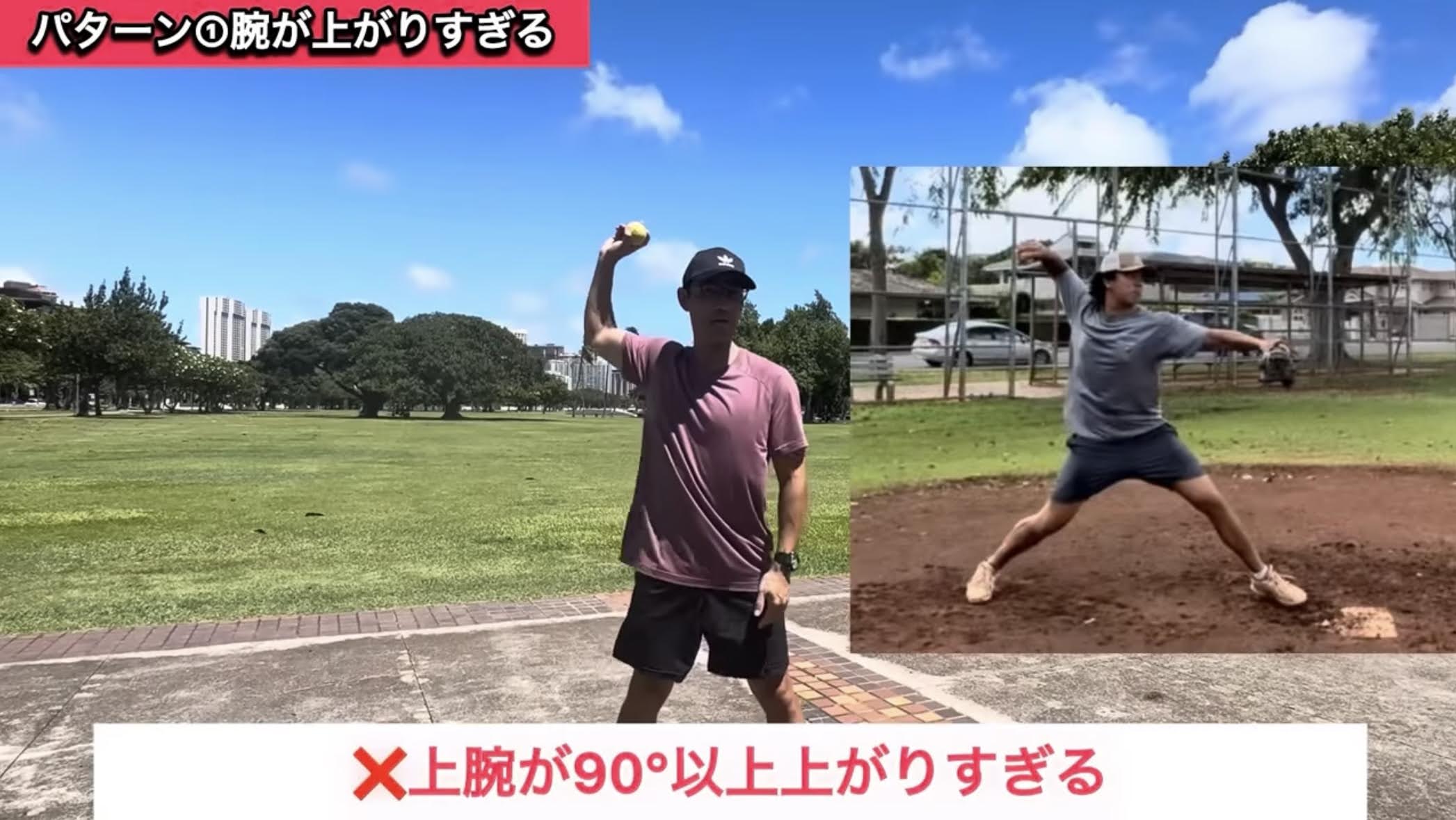

① 腕が上がりすぎるタイプ(テイクバック過剰型)

このタイプの選手は、テイクバック時に上腕が肩よりも大きく上がってしまう傾向があります。

一見、ダイナミックで力強いフォームに見えるかもしれませんが、実際はしなりが消えてしまい、力の伝達効率が下がることが多いです。

上がりすぎた腕は、その後の回転動作でタイミングがズレやすくなり、肩に無理な負担がかかります。

また、「上から投げる」意識が強すぎると、結果として“押し投げ”になってしまい、リリース時にボールへ加速を伝えきれません。

▲ 動画1:25のシーン:肩よりも高く腕が上がってしまっているフォーム

【改善ポイント】

- 「水切り」のような自然な腕の振りで、肩の上下動を減らす

- 内野手のようなコンパクトで素早い送球ドリルを実践する

- 腕を振るのではなく、体幹の回転で“振られる”感覚を身につける

② 腕が低すぎるタイプ(肘下がり型)

このタイプは、テイクバック時に上腕が90°未満の低い角度で回転に入ってしまう選手に見られます。

肩を開くタイミングに対して腕の準備が追いつかず、腕の加速距離が不足し、球速が上がりにくくなります。

このタイプに多いのが、「早く投げよう」という気持ちから腕が先に出てしまい、体の回転との連動が崩れてしまうケースです。

結果として、リリースが早まり、肩や肘への負担も増してしまいます。

▲ 動画3:50のシーン:テイクバック不足により加速できない例

【改善ポイント】

- 肘を耳の後ろに大きく引く動きを意識し、テイクバックの「深さ」を確保する

- 鎖骨ごと動かすイメージで、肩関節の可動域を広げる

- プライオボールを活用し、「後ろから前に振る」動きを体感する

③ ボールが顔に近すぎるタイプ(肘屈曲型)

このタイプの選手は、リリースに向かう際に肘が顔の前に近づきすぎていることが特徴です。

通称“ダーツ型”とも呼ばれ、腕を押し出すような投げ方になります。

主な原因は、「コントロールを良くしたい」という意識が強すぎることや、肘をケガから守ろうとする無意識の反応です。

結果的に、遠心力を使えず、体幹の回転も途中で止まってしまうため、力がしっかりとボールに伝わりません。

▲ 動画7:30のシーン:肘が顔の前に入りすぎて体が止まってしまう

【改善ポイント】

- 肘角を90°で固定し、そこから体幹の回転で腕を加速させる練習を行う

- 遠心力を意識したリリースで、体全体で投げる感覚を身につける

- コントロールの意識よりも「体幹主導の回転」にフォーカスする

タイプ別の比較とまとめ

| タイプ | 特徴 | 改善法 |

|---|---|---|

| ① 上がりすぎ | 腕が肩よりも上に上がりすぎて回転が使えない | 水切り・内野送球・体幹主導の振られる動作を習得 |

| ② 低すぎ | テイクバックが浅く、加速距離が確保できない | 深いテイクバックと肩甲骨・鎖骨の連動動作を強化 |

| ③ 近すぎ | 肘が顔に近づきすぎ、押し投げになってしまう | 肘角90°の維持と遠心力を使ったリリース感覚の習得 |

まとめ

球速が伸び悩んでいる投手の多くは、フォームの“見た目”はよくても、腕の加速の仕方に無駄がある場合がほとんどです。

今回紹介した3タイプは、実際の現場でも非常によく見られる投げ方の傾向です。

「なぜ球速が伸びないのか?」と悩んでいる方は、まず自分のフォーム動画を撮影し、客観的に腕の使い方を分析することから始めましょう。

小さなフォームのクセが、球速やコントロールに大きな影響を与えるヒントになります。

関連リンク・サービス

Train With Daimon|松谷大門

ご相談・お申込みはLINEまたは公式サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。